バスケットボールを楽しむ人なら知っておかなければならないのが”コートの大きさ”や”特性”です。日常的にプレーをする上であまり気にしている人も多くないかもしれませんが、バスケットボールもコートの状況によってプレーが大きく左右されるスポーツです。技術だけでなく、コートを活かせる環境をまず知っていきましょう!

この記事では、バスケットボールコートの公式サイズからボードの素材まで、プレーに関わる重要な要素を一つ一つわかりやすく解説していきます。

1. バスケットボールコートの歴史

アメリカと日本のバスケットボールコートの歴史

アメリカのバスケットボールコートの歴史

バスケットボールは1891年にジェームズ・ネイスミスによって考案されました。当初、コートのサイズやラインに明確な規定はなく、桃かごをゴールとして体育館の壁に取り付けていました。バスケットボールがよりスピーディーでエキサイティングなスポーツになるにつれ、バスケットボールコートも変更されていきました。

- ショットクロックの導入 (1954年) :ショットクロックが導入されたことで、チームは一定時間内にシュートを打たなければならなくなりました。これにより、より速いペースでゲームが進行するようになりました。

- 3ポイントラインの導入 (1979年) :NBAで3ポイントラインが導入されたことで、アウトサイドシュートの価値が大きく高まりました。初期は国際バスケットボール連盟(FIBA)と異なる距離でしたが、2010年にFIBAのラインに統一されました。

- 制限区域の変更 (2010年) :フリースローラインからゴール下までの制限区域の形が台形から長方形に変更されました。これは国際的なコートの統一を目指したもので、よりスペースが広がり、ペイント内でのプレーの自由度が増しました。

- ノーチャージエリアの設定 :ゴール下にノーチャージセミサークル(ノーチャージエリア)が設けられました。このエリア内では、オフェンスがチャージングファウルを取られにくくなり、より積極的にアタックを仕掛けられるようになりました。

現在のバスケットボールコートは、これらの歴史的なルール変更を経て、戦略的で多様なプレーが可能なデザインになっています。

日本のバスケットボールコートの歴史

1. 初期(戦前〜戦後)

日本にバスケットボールが伝わった当初は、明確なバスケットボールコートの規格はなかったようです。体育館の構造に合わせてゴールが設置され、ゲームが行われていました。当時はまだコート内にバックボードがなく、観客がシュートの邪魔をすることがあったため、それを防ぐためにバックボードが作られるようになりました。

2. ルール統一とコートの規格化

戦後、バスケットボールの国際化が進むにつれて、日本のバスケットボールコートもFIBA(国際バスケットボール連盟)ルールに準拠するようになります。これは、国際大会に出場する上でバスケットボールコートの変更が必須だったからです。

- センターライン:10秒ルール(バックコートからボールをフロントコートへ運ぶ制限時間)の導入に伴い、コートの中央にセンターラインが引かれるようになりました。

- フリースローレーン(制限区域):フリースローを打つ際のコート内の選手の配置を整理するため、フリースローラインやフリースローレーンにマークが追加されました。

3. 3ポイントラインの導入

1985年にFIBAが従来のコートに3ポイントラインを導入し、日本国内のコートもこれに準拠しました。初期の3ポイントラインの距離は、ゴールの中心から半径6.25mでした。このコート改変により、長距離シュートの価値が高まり、試合の戦略が大きく変わりました。

現代のコート

2010年、FIBAは国際大会のバスケットボールコート改正を行い、これに合わせて日本のコートも以下の変更が加えられました。

- 3ポイントラインの拡張:ゴールの中心から半径6.25mだった3ポイントラインが、6.75mに拡張されました。これは、世界選手権などで3ポイントシュートが簡単に入りすぎるようになったため、コートを調整することで難易度を上げてゲームの面白さを高める目的がありました。

- 制限区域の変更:台形だったフリースローレーン(ペイントエリア)が、NBAと同じ長方形に変更されました。このコートの変更によって、ゴール下でのプレーのスペースが広がり、よりダイナミックな動きが可能になりました。

このように、日本のバスケットボールコートは、常に世界のバスケットボールのルールに合わせる形で進化を続けています。現在の日本のプロリーグ(Bリーグ:日本のプロバスケットボールリーグ)や国際大会では、このFIBA(国際バスケットボール連盟)基準のバスケットボールコートが採用されています。

2. バスケットボールコートの広さについて

様々な規格のバスケットボールコート

FIBA規格のバスケットボールコート(国際バスケットボール連盟)

バスケットボールコートの世界標準となるのは FIBA(国際バスケットボール連盟) が定めた規格です。

- コート縦:28m

- コート横:15m

- バスケットボールゴールの高さ:3.05m(共通)

オリンピックや世界大会、日本のBリーグの試合はこのコートサイズで行われます。

バスケットボールコートのゴールの高さは2階建てのビルの2階の高さに相当します。そう聞くと意外と高いですよね。バスケットボールコートの王道の大きさです。

NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)規格のバスケットボールコート

アメリカのプロリーグ NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション) では、FIBA(国際バスケットボール連盟)より少しだけ大きなバスケットボールコートを採用しています。

- コート縦:28.65m

- コート横:15.24m

- バスケットボールゴールの高さ:10フィート(3.05m)

数十センチの差ですが、このコートでプレーする選手は190㎝~218㎝と規格外の選手が多いため、パワーやスピードを考えると大きな違いです。ちなみに、NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)で使用するバスケットボールの大きさは6.5号球と日本の7号球よりも少し小さめの規格となっています。パフォーマンスを重視するNBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)とはいえ、コートの大きさが大きく、バスケットボールの大きさが小さいのは面白いですよね。

3. 一般的な日本の体育館のバスケットボールコート

中学校や高校の体育館にあるバスケットボールコートは、基本的に FIBA(国際バスケットボール連盟)規格(コート縦28m×横15m)。ゴールの高さが3.05mです。ただし、スペースの都合で狭い体育館もあります。地方の体育館などを見るとコートコーナーの3ポイントラインとサイドラインの間のスペースが狭くほとんどスリーポイントが狙えないコーナーの設計になっている体育館もよく見かけます。あそこから3ポイントを打てる人なんているんですかね。

4. ミニバス(ミニバスケットボール)のバスケットボールコート

小学生向けの ミニバスケットボール(ミニバス) では、体格に合わせて小さめのコートです。

- コート縦:22m

- コート横:14m

- バスケットボールゴールの高さ:2.6m

- 3ポイントラインがない

小学生の目線からだと、バスケットボールのコートがかなり大きく見えていましたが、大人になると意外と小さく感じますよね。実際は高さ2.6mですので成人男性の平均身長よりは高い規格となっています。3ポイントラインがないというのがミニバスのコートの特徴で基本的には2ポイントエリアとなります。3ポイントラインが設置されていない理由としては、戦術が複雑化することと身体的に未成熟である小学生に対して遠距離からのシュートが身体的負担になるという理由があるそうです。確かに無理に遠くから筋力のない小学生がシュートを打つことによって、怪我などにつながるリスクもありますよね。そういった理由からコート内への設置が検討されているようです。

5. 公園・ストリートのバスケットボールコート

街中や公園のバスケットボールコートは正式規格より狭い場合が多いです。

- ハーフのバスケットボールコートのみ

- コートの横幅や奥行きが短い

- ゴールの高さは3.05mが多いが、低めのケースもある

こちらは場所によって異なるので一概には言えませんが、基本FIBA(国際バスケットボール連盟)のルールに則って作られることが多いです。特に屋外バスケットボールコートではコートの整備を地方自治体などが行っているところが多く、コート内のゴールネットがついていないコートなど整備がされていないところもよく見かけます。こちらは皆さんの税金で管理がされているため、しっかり納税して地域のバスケットボール設備を整えてもらいましょう。

6. バスケットボールコートの広さをイメージしやすい比較

- バレーボールコート(18m × 9m)の 約2.6倍(バスケットボールコート1面と比較)

- 畳に換算すると 約250畳分

- サッカーコートよりは小さいが、体育館スポーツではバスケットボールコートが最大級

他のスポーツと比較すると意外と大きいことが分かります。このバスケットボールにおいて1試合でこのコートを往復する回数は60~80回とされており、距離にしてコート内を5~6㎞走ると言われております。加えて競技特性上ほとんど休みなく動き続けるので、子供たちの基礎体力を向上させるためには、バスケットボールが非常に優れたスポーツと言えます。実際、大人になってから再度プレーをしてみると、学生時代なぜあんなに動けたのかと疑問に思うことも少なくありません。また、近年では少子化もあり、メンバー集めが難しいところ、5人でチームを組めるため、これもバスケットボールの一つの利点となっています。

全バスケットボールコートまとめ

- FIBA(国際バスケットボール連盟)のバスケットボールコート:28m × 15m、高さ3.05m

- NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)のバスケットボールコート:28.65m × 15.24m、高さ3.05m

- 日本の体育館のバスケットボールコート:基本的にFIBA規格、高さ3.05m

- ミニバス(ミニバスケットボール)のバスケットボールコート:22m × 14m、高さ2.6m

- ストリートのバスケットボールコート:施設ごとに異なる

バスケットボールはコートの広さをどう使うかが戦術のカギです。今までコートの大きさを考慮して練習したことがないという方も多いと思いますが、実際自分がプレーをしているバスケットボールのルールやコートの状況を把握しておくことは、今後のプレーに大きく影響してきます。自分がプレーしているバスケットボールコートのサイズを知っておくと、より効率的に練習できるので参考にしてみてください。

7. バスケットボールコートの詳細(ライン・リング・素材)

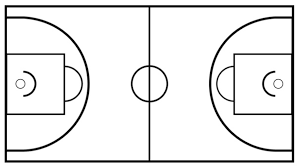

バスケットボールコートのラインの呼称と意味

バスケットボールのコートに引かれているラインって、最初は「ただの境界線でしょ?」と思いがちなんですが、実はコート全部にしっかり役割があります。プレーの流れや戦術にも大きく関わってくるので、知っておくとバスケットボールの見え方が変わってくるんですよ。

サイドラインとエンドライン(コートの縦と横)

バスケットボールコートの一番外側の線。ボールやプレイヤーがこの線を踏む、もしくは超えたらアウト。スローインのスタート地点にもなる、いわば「コートの外枠」です。

センターライン(コートの真ん中)

バスケットボールコートを真ん中で分ける線。攻撃側(フロントコート)と守備側(バックコート)の境界で、ボールを一度フロントコートに運んだらもうバックには戻れません。この瞬間に攻守の切り替えが起こるので、ディフェンスの仕掛けどころでもあります。

スリーポイントライン(コートの左右)

おなじみ3点シュートを決めるためのライン。これができたことでバスケットボールの攻撃スタイルは大きく変わりました。外から入れば3点!守る側もこのラインを意識せざるを得ないので、オフェンス・ディフェンス両方に影響を与えるコートの重要な存在です。

フリースローライン(コート内ゴール正面)

バスケットボールコート内のゴール正面にあるライン。ファウルを受けたときにここからシュートを打ちます。5秒以内に打たなきゃいけないルールがあるので、意外と緊張する場所です。

ペイントエリアライン(コート内ゴール手前)

バスケットボールコート内のフリースローラインの下にある長方形のエリア。「3秒ルール」が適用される場所で、攻め側は素早く出入りしながら攻め、守る側は入らせないよう必死に体を張ります。

ノーチャージセミサークル(コート内ゴール下)

バスケットボールコート内のゴール下にある半円。ここではチャージングを取られにくい特別ルールがあります。ゴール下の攻防でよく見る「倒れたけどファウルじゃない」というシーンはこのルールが関係しています。

フリースローサークル(コート内ゴール手前)

バスケットボールコート内のフリースローラインの両端を結んだ、円形のエリア。フリースローを打つ選手が入る円。他の選手は外で待機。ここは集中のスポットです。

センターサークル(コートの真ん中)

バスケットボールコート内の試合開始のジャンプボールが行われる円。ここでの勝負は「最初の主導権争い」。NBAだとここにチームロゴが描かれていて、遠くから打つ「ロゴスリー」は観客を沸かせる名物プレーですね。

レーンライン(コート内フリースローレーン横の線)

バスケットボールコート内のフリースローのときに他のプレイヤーが並ぶ位置を示す線。ここでリバウンド争いが始まります。わざとリングに当ててリバウンドを狙う駆け引きもここで生まれます。

コーチングボックス(コート外のベンチ前)

バスケットボールコート外のベンチ前にある四角いエリア。コーチが試合中に立って指示できる範囲です。熱が入りすぎてコート内に飛び出すコーチ…見たことある人も多いかもしれませんね。

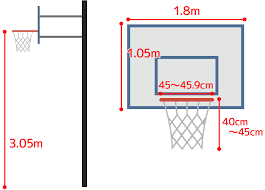

バスケットボールリングの高さ・直径について

今までバスケットボールコートのラインの説明をしてきましたが、バスケットボールリングの高さや直径もバスケットボールのプレーをする上で重要な要素です。日本ではシュートが入っていた選手でも、NBAのコートへ行くと入りづらくなってしまうなんてことも少なくありません。なぜ、そのようなことが起こるのかを数字から紐解いてみましょう。

国際規格(FIBA:国際バスケットボール連盟)

・バスケットボールリングの高さ:305㎝

・バスケットボールリングの直径:45㎝

NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)規格

・バスケットボールリングの高さ:304.8㎝(10ft)

・バスケットボールリングの直径:45.72㎝(18インチ)

日本規格(中学生・高校生・プロバスケットボール)

・バスケットボールリングの高さ:305㎝

・バスケットボールリングの直径:45㎝

ミニバス規格

・バスケットボールリングの高さ:260㎝

・バスケットボールリングの直径:45㎝

バスケットボールリングまとめ

上記に示した通り、ミニバスを除けば日本では規格がバスケットボールリングの高さ305㎝、リングの直径45㎝で統一されていることが分かります。これはFIBA(国際バスケットボール連盟)の公式のコート規格と同様の規格になっています。ですが、NBA((ナショナル・バスケットボール・アソシエーション))ではバスケットボールリングの高さは0.2㎝低く、直径は0.72㎝大きい規格となっています。一見、僅かな差に見えますが、これでもシュートの精度に差が出るということは、バスケットボールにおけるシュートがいかに繊細なものであるか分かりますね。

バスケットボールボードの素材について

バスケットボールのゴールの「バスケットボールボード」、実はかなり奥が深いんです。素材によって反発力や耐久性が全然違うので、レイアップやボードを使ったシュートの決定率にも影響します。バスケットボールをやっている人なら、「あれ、いつもなら入るのに外れた!」なんて経験、きっとありますよね。もしかすると、その原因はバスケットボールボードの素材かもしれません。ここでは代表的な素材を紹介していきます。

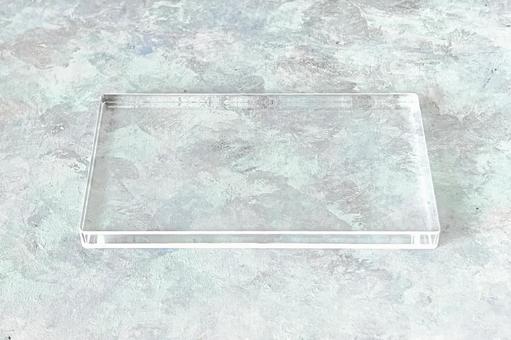

強化ガラス

プロバスケットボールの試合で使われる“王様素材”。透明度も高く、跳ね返りがすごく安定しているので、ボードシュートが気持ちいいくらい決まります。振動も少ないので、バスケットボールのプレーの精度を最大限引き出せるのもポイント。ただし価格はかなり高めで、重量もあるため設置が大変。学校やプロバスケットボールチームの体育館など本格的な場所にしかなかなか見られません。

アクリル

「家庭用の定番」。見た目も透明でキレイ、反発もそこそこ強くてコスパも良し。体育館や家庭用バスケットボールゴールでよく見かけます。デメリットは、強化ガラスに比べると傷がつきやすいのと、長く日光に当たると黄ばんだり劣化しやすいこと。屋内向きですね。

ポリカーボネート

「とにかく頑丈」。アクリルの40倍くらいの強度があると言われていて、叩いても割れにくい素材です。軽いし熱にも強いので屋外のバスケットボールゴールによく使われています。ただ、反発力はちょっと弱め。あと、長く使うと黄ばみやすく、透明度も落ちてきます。

強化プラスチック

軽くて安いので、子ども用や初心者向けバスケットボールゴールの定番。持ち運びや設置がラクで扱いやすいです。

その分、反発は弱めで、本格的な練習には物足りないかも。日光に弱いので屋外に置きっぱなしはNG。

木材

昔の競技バスケットボールゴールは木製だったんですが、今ではレトロ感を出したいときやDIYでよく使われます。加工しやすくて温かみのある見た目が魅力。ただし水分に弱く、雨ざらしにすると腐ったり反ったりしてしまうので耐久性は低め。観賞用や屋内向きです。

アルミサンドイッチボード

木材をアルミ板で挟んだ構造。アルミのおかげで腐りにくく、屋外でも安心。公園や校庭の常設バスケットボールゴールでよく見かけます。耐久性はバツグンですが、重さがあり、価格もやや高めなのが難点。今はあまり見ませんね。

繊維強化プラスチック(FRP)

プラスチックにガラス繊維などを混ぜた素材で、軽いのに頑丈、しかも雨風に強いのが特徴。錆びる心配がなくデザインの自由度も高いため、屋外施設やデザイン性のあるバスケットボールゴールで使われることも多いです。ただしコストは高めで、反発力は強化ガラスには及びません。

バスケットボールボードまとめ

バスケットボールボードの素材って、一見どれも同じに見えるけど、実は「跳ね返りの感覚」「耐久性」「価格」が大きく違います。練習や試合でボードを使ったシュートを決めるなら、この違いを知っておくだけでも安心。特に大会会場と普段の練習環境で素材が違うこともあるので、日頃から「どんなボードなのか」「コートの特性なのか」を意識してプレーすると、シュートタッチも安定しやすくなりますよ。

バスケットボールコートの床材について

バスケットボールのコートに使われる床材は、シューズとの相性によってプレーのしやすさが大きく変わります。特に俊敏な動きや素早い切り返しでは、その差がはっきり出ます。たった1秒の遅れが得点や勝敗に直結するのがバスケットボール。だからこそ、床材とバスケットボールシューズの関係について知っておくことは決して無駄じゃありません。頭に入れておくだけでも、プレーの感覚が変わってくるはずです。

木材(メープル材)のバスケットボールコート

プロの試合や公式戦のバスケットボールコートといえば、やっぱりメープル材です。特にハードメープルは硬さと弾力のバランスが絶妙で、最高のプレー環境をつくってくれます。ボールの跳ね返りが気持ちよく、足首や膝への負担も少なめ。木目もきれいで、高級感があるのもポイントです。NBA(ナショナル・バスケットボール・アソシエーション)やFIBA(国際バスケットボール連盟)のバスケットボールコートはもちろん、日本の大学や高校のコートでも定番ですね。ただし値段はかなり高め。それに湿気や乾燥には弱いので、温度・湿度管理やワックスがけ、研磨などのメンテナンスが欠かせません。

コンクリート・アスファルトのバスケットボールコート

公園や校庭など、屋外のバスケットボールコートで一番よく見かけるタイプです。耐久性が高くて長持ちするし、施工コストも安め。コンクリートのコートはとにかく頑丈、アスファルトのコートはちょっと柔らかさがあるので、多少は衝撃を吸収してくれます。ただ、コート全体が硬いので転んだときのケガのリスクは高いです。バスケットボールの跳ね返りも強すぎて、足腰への負担も大きめ。さらに雨が降るとコートが滑りやすく、水はけが悪いとすぐ使えなくなります。

弾性舗装材のバスケットボールコート

ゴムチップやウレタンを使った合成樹脂系のバスケットボールコート床材です。とにかく衝撃吸収性が高いので、転んでもケガをしにくいのが嬉しいところ。グリップ力もあって安全にバスケットボールをプレーできます。学校や公園、レクリエーション施設なんかでよく導入されていますね。デメリットは、木材に比べてバスケットボールの反発力が弱いこと。本格的な競技用というより、レクリエーション寄りです。コストもコンクリートコートより高めになります。

プラスチックタイルのバスケットボールコート

パネルを組み合わせてつくるタイプで、設置も撤去もすごく簡単。DIYで庭にバスケットボールコートを作ったり、イベントの仮設バスケットボールコートに使われたりします。水はけがよくて雨上がりでもすぐ使えるし、壊れたパネルだけ交換できるので経済的です。ただし、バスケットボールの跳ね返りはほかの素材に比べるとイマイチ。パネルのつなぎ目もあるので、完全に平らにはなりません。

バスケットボールコートまとめ

日本の屋内バスケットボールコートは基本的に木材が多いですが、同じ木材でも清掃具合や湿度、ワックスのかかり方でコートの滑りやすさが変わります。「今日はバッシュがよく止まる」「今日はコートちょっと滑るな」と感じるのはそのせいです。

どんなバスケットボールコートでも、ちゃんと手入れしてあるかどうかで安全性は大きく変わります。コートの素材や状態を知っておくと、試合や練習のときにちょっとした差が出てきますよ。

バスケットボールコートの手入れは、安全性とパフォーマンス維持のために非常に重要です。以下に、それぞれのメンテナンス方法について簡単にまとめてみました。

バスケットボールコートの手入れ方法

コートを乾いたモップで清掃

練習や試合の前にコートをサッとモップをかけてホコリを取っておくだけで、コートの滑りやすさは全然違います。ホコリがたまったままだと転んでケガにつながるので、ほんのひと手間でも欠かせません。

コート内の汗や水分の拭き取り

プレー中に床に落ちた汗や飲み物は、すぐに拭き取りましょう。放っておくと本当に危ないです。水分で足を取られて転ぶと、大きなケガにつながりやすいので注意。

コート内の松ヤニ・炭酸マグネシウムの除去

ハンドボールで使う松ヤニや、滑り止めの粉(炭酸マグネシウム)が床に残ると、ベタベタしたり白っぽく汚れたりします。普通の掃除では落ちにくいので、専用クリーナーを使ってきれいにするのがおすすめです。バスケットボールではありませんが、使用後にはコート内が汚れていることがあるので確認してみましょう。

専用クリーナーによるコートの清掃

黒いバスケットボールシューズ跡や汗の油分は、モップだけではなかなか取れません。コートに合った専用クリーナーを使うと、見た目もきれいになるし、グリップ力も保てます。

屋内コート専用コーティング・ワックス

特に木の床は、定期的にワックスをかけることで表面を守りつつ、滑り止め効果もアップします。専門業者にお願いするのが安心ですが、その分しっかり長持ちしてくれるのもメリットです。

コートラインテープの補修

コートラインがすり減ったり剥がれたりすると、インかアウトか分かりづらくなってしまいます。試合の公正さにも関わるので、早めに補修しておきたいところです。

コート内のささくれの除去

コートの木の床にささくれがあると、転んだときに大ケガの原因になります。見つけたら紙やすりでなめらかにして、安全な状態を保っておきましょう。

バスケットボール器具の点検

バスケットボールゴールやバックボードは長く使うとネジが緩んだり劣化したりします。ちょっとしたぐらつきが大事故につながることもあるので、定期的にチェックしたり、業者に点検をお願いするのが安心です。

バスケットボールコートの一般的な料金

バスケットボールコートの利用料金は、運営主体(公営か民間か)、場所(都心か地方か)、時間帯(平日か土日祝か)、利用形態(個人か団体か)によって大きく異なります。

1. 公営体育館(地方と都内)

- 都内のバスケットボールコート(バスケットボールコート1面)

個人なら1時間100円〜800円くらいで使えるところも。3時間で600円!なんて穴場もあります。団体でバスケットボールコートを貸し切ると、昼間なら4,000〜7,000円くらい。夜や土日だと6,000〜10,000円くらい。ただし、都心の大きなコートだと2万円を超えるケースもあるので注意。 - 地方のバスケットボールコート(バスケットボールコート1面)

個人利用は200〜500円ほど。団体貸し切りは、昼間で2,000〜4,000円、夜や休日でも3,000〜6,000円くらいで済むところが多いです。全体的に地方のほうがリーズナブルに使える傾向があります。

2. 民間のバスケットボールコート

- 都内の民間バスケットボールコート

個人利用なら1時間1,000〜1,500円。団体でバスケットボールコート貸し切りは、昼間だと5,000〜10,000円、夜や土日祝は7,000〜15,000円くらい。人気の施設や時間帯だと1時間で1.5万円を超えることもあります。 - 地方の民間バスケットボールコート

個人で600〜1,200円ほど。団体貸し切りは3,000〜8,000円くらい。都内よりはお財布にやさしいですね。

まとめると、安く済ませたいなら公営体育館、快適さを求めるなら民間バスケットボールコート。

地方に行けば行くほど安くなる傾向もあるので、自分のスタイルやチームの予算に合わせて選ぶと良いです。

バスケットボールコートはどこにある?

「ちょっとバスケットボールしたいな」と思ったとき、探してみると意外といろんなところにバスケットボールコートがあります。公園の一角にあったり、公営のバスケットボールコートを予約して使えたり、最近は民間の専用コートも増えてきていて、選択肢はけっこう豊富です。

都内の名所・有名な場所

東京はバスケットボールコートの数も多くて、無料で誰でも使える場所から、本格的に練習できるバスケットボール施設まで揃っています。

無料の屋外バスケットボールコート

- 代々木公園バスケットボールコート(渋谷区)バスケットボール好きなら一度は耳にしたことがある「ストリートの聖地」。週末なんかは本当に人が多くて、飛び入りでレベルの高いゲームに混ざれることもあります。渋谷駅から歩けるのも便利。コートも比較的きれいです。

- 新宿区立大久保公園(新宿区)歌舞伎町のすぐ近くにある屋外バスケットボールコート。無料で使えるのにアクセス抜群なので、仕事帰りにちょっとコートに寄りたい人にもおすすめです。

- 品川中央公園バスケットコート(品川区)地元のプレイヤーに愛されているハーフバスケットボールコート。のんびりした雰囲気でプレーできるし、駅から近いので行きやすいです。

有料の屋内・屋外バスケットボール施設

- BumB東京スポーツ文化館(江東区)コートを丸ごと借りられるので、チームで練習するときにぴったり。コートもきれいです。

- Sportivo吉祥寺(武蔵野市)個人利用から貸切まで対応してくれる民間バスケットボール施設。清潔感もあって使いやすいです。

- livedoor URBAN SPORTS PARK(江東区)3×3の公式バスケットボールコートもあって、少人数でもしっかりバスケットボールできます。

地方で借りるなら

地方でも、公営のバスケットボール施設や民間のレンタルコートで気軽にバスケットボールできます。都心より料金が安いのも魅力ですね。

公営バスケットボール施設

各市のバスケットボールコート(例: 所沢市民体育館、船橋アリーナ)

団体予約が必要なことが多いけれど、コートの利用料はリーズナブル。

公園のバスケットボールコート(例: 群馬県「宝泉バスケットボールコート」、千葉県「遠山スポーツ広場」)

大きな公園に無料で使えるゴールが置いてあることもあります。ふらっと行ってバスケットボールできるのは嬉しいですよね。

民間バスケットボール施設

民間スポーツクラブやレンタルスペース: フットサルコートの一角にあったり、倉庫を改装したりとバリエーションが面白いです。(例: 横浜の「ロッツ横浜」、平塚の「ジ アウトレット湘南平塚」内のコート)

利用するときのコツ

バスケットボールコートごとにルールや予約の仕方が違うので、行く前に公式サイトをチェックしておくと安心です。特に週末や夜は混みやすいので、早めに予定を立てておくのがおすすめです。

まとめ

バスケットボールって、一人で黙々と練習するのもいいですが、やっぱり仲間や初めて会った人と一緒に楽しめるのが魅力ですよね。ただし、コートは自分だけのものじゃなくて、みんなで使う場所。ちょっとした気配りがあるだけで、その場の雰囲気がぐっと良くなります。ここでは、気持ちよくバスケットボールをプレーするために意識したいことをまとめました。

1. ゴールを独占しない

空いてるからといって、延々と一人でコートを使い続けるのはNG。待ってる人がいれば「次どうぞ!」と声をかけたり、順番にシュート練習をしたり。仲間同士で来た場合も、ハーフコートを分け合うなどして、みんなが楽しめるようにしましょう。

2. バスケットボールコートのゴミは持ち帰る

バスケットボールコートは練習場であり、遊び場でもあります。ペットボトルやお菓子の袋など、自分の出したゴミはきちんと持ち帰りましょう。「コートを来たときよりきれいに」を意識するだけで、次に使う人も気持ちよくバスケができます。

3. 危険なプレーはしない

ストリートのバスケットボールコートではルールが曖昧なこともありますが、安全が最優先。相手を怪我させるような激しい接触は避けましょう。相手をリスペクトしてフェアにプレーすれば、怪我のリスクも減り、ゲームのレベルも自然と上がります。

4. 声をかけ合い、気持ちの良い挨拶をする

初対面の人とやるときは「一緒にやっていいですか?」「ありがとうございました!」のひと言から。ちょっとした声かけで空気が和みますし、プレー中も「ナイスシュート!」と声をかけ合えば、一体感も生まれます。バスケットボールプレーヤーとしての自覚を持ちましょう。

バスケットボールは技術を磨く場でもありますが、人とのつながりを作る場でもあります。お互いを尊重して気持ちよくプレーすれば、コートはもっと居心地のいい「ホーム」になります。次にコートに行ったとき、ちょっとだけ意識を変えてみませんか?きっと今まで以上に、バスケが楽しくなるはずです。ルールを守って今後のバスケットボールライフがより良いものになるように。